发布时间:2019-07-09丨发布者: 丨 阅读次数:1793

15岁的姜明宇火了。

小小年纪参加高考却获得667高分。

更难人可贵的是,当媒体都争相报道,称他为“神童”时,这位15岁少年却表现出远超同龄人的沉稳,淡淡回应:“我是被吹神的,只是智商稍微好一点,对学习有兴趣。”

对于高考成绩,他也表现得很淡定,甚至不满意,认为可以考得更好。

对于未来的规划,他则非常坚定,称不想被曝光,未来想做科研,当前目标是先把大学10年读完(本科4年,研究生、博士各3年)。

理智、谦虚、有志向、智商情商双高,这样的孩子早就超越了“神童”的赞誉。

而当人们了解他的家庭状况后,更是赞不绝口。

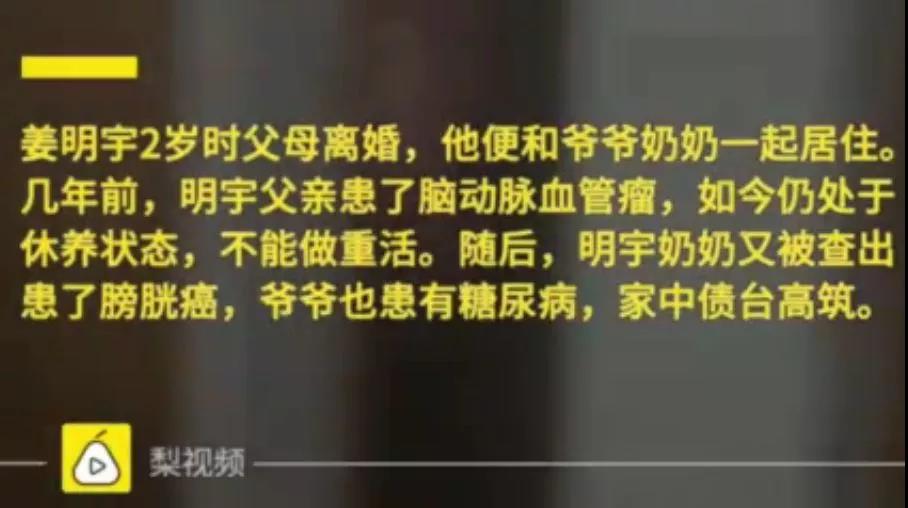

姜明宇的家庭比大多数家庭都贫苦,他自幼父母离异,父亲不久出车祸,后又患血管瘤,长期休养不能外出挣钱,奶奶查出得了膀胱癌,只靠年老的爷爷照顾。

家徒四壁,甚至多年没吃肉,成长在寒门单亲家庭的姜明宇如何能变得如此优秀?

这离不开他自身的努力,更离不开爷爷的守护和栽培。

虽然没有像其他高考学霸一样,出生在经济条件好的家庭,但是爷爷却给了他最好的教育。

家庭贫困或许决定不了孩子起跑线的位置,但教育上的富养却可以帮孩子加快起跑速度。

真正的起跑线,是良好的家庭教育。

对爷爷来说,出生5天就由他一手抚养大的姜明宇,是他生命的全部。

姜明宇1岁时,爷爷发现了他的学习天赋。

一次,他拉着爷爷的腿问对面人民医院几个字怎么念,爷爷随口告诉他。没想到,再次路过,他就能脱口念出。

几次之后,爷爷惊喜发现,姜明宇对文字非常敏感,再生僻的字,教一次他就能记住。

爷爷有意识培养小明宇的认字能力,烟摊、药店、广告……能蹭字的地方都留下过爷孙俩身影。

小明宇是幸运的,他学习的天赋和热情被爷爷早早发掘培养,2岁自学英文,5岁直接读二年级。

《现在起发现你的优势》一书说:

每个人至少有1项能力,比其余80%的人优异,但只有不到20%能发现,大部分被埋没了。

每个孩子都有自己的优势,但不是每位父母都能慧眼识珠。

一位朋友曾十分灰心,认为孩子除了打游戏,弹琴画画都不愿意学,什么兴趣爱好都没有,焦灼抱怨。

先生提醒说,不对啊,机器人展览会上,别的孩子只呆5分钟,儿子流连忘返2小时,每个机器人实验操作一遍。

朋友试着带孩子去上机器人课。

结果,孩子乐疯了,全程热情高涨。他主动要求报课,甚至提出如果课太贵,就用自己送报纸的零用钱补贴。

后来,孩子从机器人编程想到用程序思维解奥数题,多次在数学竞赛中获奖。

抓住小小兴趣的他成了“别人家孩子”。

发现孩子的优势难也不难,对有天赋的事,孩子会表现出特别的专注和偏好,需要家长去留心觉察识别。

每个孩子各有花期,但静待花开之时,不是无所事事,也不是焦虑不安,而是放下固有的观念,耐心带孩子接触不同事物,仔细观察孩子的表现,引导并支持他的内驱力。

自幼成长在离异家庭,并没有让姜明宇受到影响,反而出落得自信阳光开朗。

因为,爷爷虽然文化程度不高,却给了他最高质量的陪伴。

家穷没有钱买书,离家最近的书店,成了小明宇去得最多的地方,最初的故事都是爷爷带他在那里蹭读的。

没有钱去早教,爷爷带着他到钢琴店看人弹琴,接受音乐的熏陶。

5岁时,他上学了,爷爷每天风雨无阻接送。上学放学路上,是爷孙俩最美好的时光,闲言碎语间流淌的都是爱。

虽然物质贫乏生活不易,有了爷爷的亲密陪伴,姜明宇童年的底色是温暖多彩的。

陶行知先生曾说:

有了爱,孩子才会忽略生活中的苦难,感受到美好和阳光。

而陪伴在哪里,爱就在哪里。

对很多父母来说,现实可能两难,“放下工作养不起你,拿起工作陪不了你”。

其实,孩子需要的不是无时无刻的陪伴,只要全心全意,哪怕只是几分钟他们就能感受到。

教育学者钱志亮老师说:

↑上一篇:面临升学衔接,家长应该如何帮助孩子做好准备?

↓下一篇:二胎妈妈“暑假课程表”刷屏:所有牛娃背后,都站着苦行僧式的父母