发布时间:2019-07-10丨发布者: 丨 阅读次数:1834

01

有一位二胎妈妈晒出的俩娃暑假课程表火了。

这位妈妈姓陆,家里是一儿一女。

儿子读小学一年级,女儿还在幼儿园中班。

这么两个小不点娃娃,一个暑假除了8天旅游,其余时间则被满满当当的培训课占满。

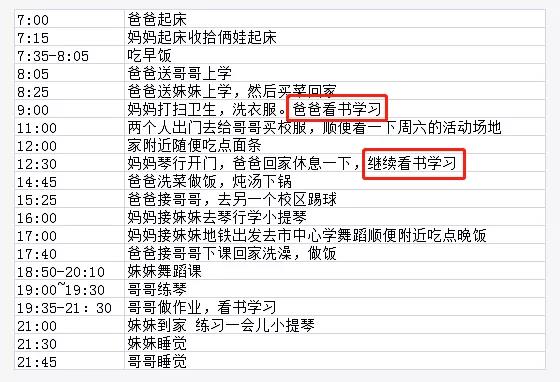

8月份日程表

妈妈管妹妹,爸爸管哥哥,分头行动,各不耽误。

随便数数小女儿的暑假“行程安排”,就有5种课程。

画画、小提琴、游泳、大提琴、舞蹈和声乐。

而比妹妹稍微大一点的哥哥,不仅文化成绩在班级名列前茅,学习兴趣也很足,求知欲旺盛,还入选了学校足球队。

所以妈妈给他报了足球集训和足球夏令营,除此之外还有乐理、钢琴、游泳、画画、舞蹈课。

假期里不是在去踢球的路上,就是在被爸爸送去各类兴趣班的途中。

惊叹完两孩子的暑假安排,网友逐渐把目光对向了这对父母的日常行程表。

不仅事情安排细致从线到点,时间还精确到了每一分钟。

关键是夫妻俩每天在奔波送俩孩子上兴趣班、辅导孩子作业的过程中,自己也不忘“看书学习”。

瞬间就理解了这俩孩子出类拔萃,上这么多兴趣班还毫无怨言,反而乐在其中的原因。

在北京海淀区流传着一个段子诞生:一个家长问,孩子4岁,词汇量1500够不够?另一个家长回答,在美国够了,在海淀不够。

可怕吗?可怕至极。

一个初中生的英语词汇量才2500左右,而一个海淀区的4岁孩子词汇量已经1500了。

这词汇量在937万平方公里的美国都绰绰有余了,而在海淀区这片430平方公里的弹丸之地却还不够。

如果这些词汇量是与生俱来的,不需要后期的大量输入,那倒没啥值得恐惧的,但它们都是海淀区的家长们舍弃了梦想,丢掉了私人时间,最后还得用真金白银堆出来的。

康德说,所有的教育里面,最重要的教育是家庭教育。

家庭的氛围和父母的行为都会感染到孩子,逐渐深入到孩子DNA里。

你看见别人家孩子成功时耀眼的光芒,叹气自家孩子的平凡。

但在你看不见的地方,这些孩子的父母默默当着苦行憎,咬紧后槽牙,挥汗坚持为孩子做表率。

当自律自强注入进了孩子的基因,当主动学习成了孩子的性格属性,在这样家庭成长起来的孩子,又怎会不优秀?

02

父母苦逼的付出+傻逼的煎熬=孩子牛逼的明天

话糙理不糙。

前段时间刷屏的武亦姝,以垫底的成绩考入兰生复旦,后又逆袭到年级前十,到人人赞不绝口的国民才女。

秘诀不过就是复旦校长揭秘的:“她爸爸每天4:30以后就不用手机的,专心陪孩子。”

还有刷爆朋友圈的广西状元杨晨煜的妈妈爆出的名言:“监督孩子养成习惯,这个过程会很痛苦,但定型以后,后面的路就好走了。”

陪伴、监督孩子的过程,痛苦是不言而喻的,但至少结果很美好。

总说父母是孩子的起跑线,其实更确切点,父母是孩子的垫脚石、雕刻师。

一块丑陋的石头到价值连城的石雕,外力永远比内力重要得多。

别再说“早知道我就也这么教育孩子了。”

要知道“现在开始,也来得及。”